Die membranöse Nephropathie – eine Nierenerkrankung

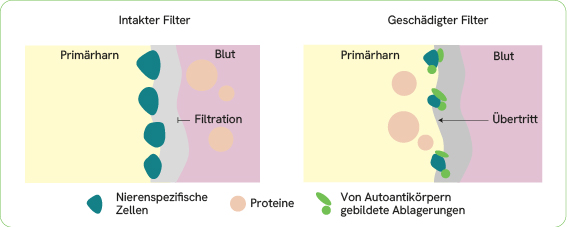

Die membranöse Nephropathie (MN, auch membranöse Glomerulonephritis) ist eine chronisch-entzündliche Nierenerkrankung. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass sich im Krankheitsverlauf Ablagerungen in der Niere bilden. Diese beeinträchtigen die Nierenfunktion und führen zu Entzündungen. Die genauen Ursachen blieben trotz intensiver Forschung lange Zeit unbekannt. Im Jahr 2009 wurde dann der erste Antikörper entdeckt, der bei der häufigeren Form der Erkrankung – der primären membranösen Nephropathie (pMN) – die schädigenden Ablagerungen verursacht und in der Folge die Filterfunktion der Niere stört. Es handelt sich dabei um einen Autoantikörper: Einen Antikörper, der sich gegen Strukturen des eigenen Körpers richtet.

Typische Symptome der pMN:

-

Proteinurie (übermäßige Ausscheidung von Proteinen mit dem Urin),

-

Hyperlipidämie und Lipidurie (Störungen des Blutfettstoffwechsels),

-

Bildung von Ödemen (Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe).

Die Erkrankung kann unterschiedlich schwer verlaufen – von spontaner Besserung über anhaltende Proteinurie bis hin zum vollständigen Nierenversagen.

Autoantikörper und primäre membranöse Nephropathie

Im Jahr 2009 identifizierten Forscher im Blut von MN-Patienten erstmals einen Autoantikörper, der an der Entstehung der pMN beteiligt ist. Dieser richtet sich gegen das Protein PLA2R (Phospholipase-A2-Rezeptor), das in den Zellen des Blut-Harn-Filters der Niere vorkommt. Die Antikörper gegen PLA2R sammeln sich in diesem Bereich vermehrt an und bilden die schädigenden Ablagerungen, welche die Zellen zerstören und somit die Filterfunktion der Niere beeinträchtigen. Die Entdeckung der Anti-PLA2R-Autoantikörper gilt als Meilenstein in der nephrologischen Forschung. Etwa 70 – 80 % der Patienten weisen diese Antikörper im Blut auf.

Durch weitere Forschungen wurde im Jahr 2014 ein zweiter Autoantikörper gefunden, der gegen das in der Niere vorkommende Protein THSD7A (thrombospondin type-1 domain-containing 7A) gerichtet ist. Dieser ist im Blut von etwa 3 - 5 % jener pMN-Patienten nachweisbar, die keine Antikörper gegen PLA2R besitzen.

Im Jahr 2020 wurde schließlich ein dritter Autoantikörper identifiziert: Er richtet sich gegen das Podocytenantigen NELL-1 (neural epidermal growth factor-like 1 protein). Anti-NELL1-Antikörper kommen bei Patienten mit pMN vor, die negativ auf Anti-PLA2R- und Anti-THSD7A-Antikörper getestet wurden. Je nach Studie liegt ihre Prävalenz in Nierenbiopsien zwischen 5 und 16 %. Künftige Studien sind notwendig, um die Rolle der Anti-NELL1-Antikörper weiter zu untersuchen und besser zu charakterisieren.

Formen der membranösen Nephropathie

Neben der primären membranösen Nephropathie gibt es auch eine sekundäre Form der Erkrankung. Diese sogenannte sekundäre membranöse Nephropathie (sMN) entsteht infolge einer anderen Grunderkrankung, etwa einer Infektion, einer Autoimmunerkrankung, einer Tumorerkrankung oder einer Arzneimittelvergiftung. Etwa 20 bis 30 % der MN-Patienten leiden an dieser sekundären Form. Entsprechende Autoantikörper wurden bei diesen Patienten bislang nicht nachgewiesen.

Die diagnostische Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer MN ist für die Wahl der Therapie entscheidend: Während sich die Behandlung der sMN vor allem auf die Therapie der Grunderkrankung konzentriert, kann die pMN in den meisten Fällen erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem hemmen (Immunsuppressiva).

Bei einigen Patienten lassen sich bislang weder krankheitsauslösende Autoantikörper nachweisen, noch andere erkennbare Ursachen feststellen. Diese Form der MN wird als idiopathisch bezeichnet.